社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)のホームページへようこそ!!社会保険労務士は、労働・社会保険の手続きなどを業とする士業です。

☎078-224-4782

〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

人事労務トピックス一覧NEWS&FAQ

<<人事労務トピックス>>

● 労働保険関係

・子育て支援制度全般について(令和7年1月10日更新)

令和7年4月1日施行の「出生後休業支援給付金」(雇用保険法第61条の10)及び「出生後休業支援給付金」に係る資料集並びに「育児時短就業給付金」(雇用保険法第61条の12)及び「育児時短就業給付金」に係る資料集を掲載させていただきました。ご覧下さい。(令和7年2月15日更新)

育児・介護休業法等の改正について(令和7年1月31日更新)

・雇用保険の基本手当日額等の変更について(令和7年4月3日更新)

・教育訓練給付について(令和7年3月26日更新)

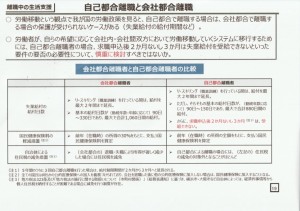

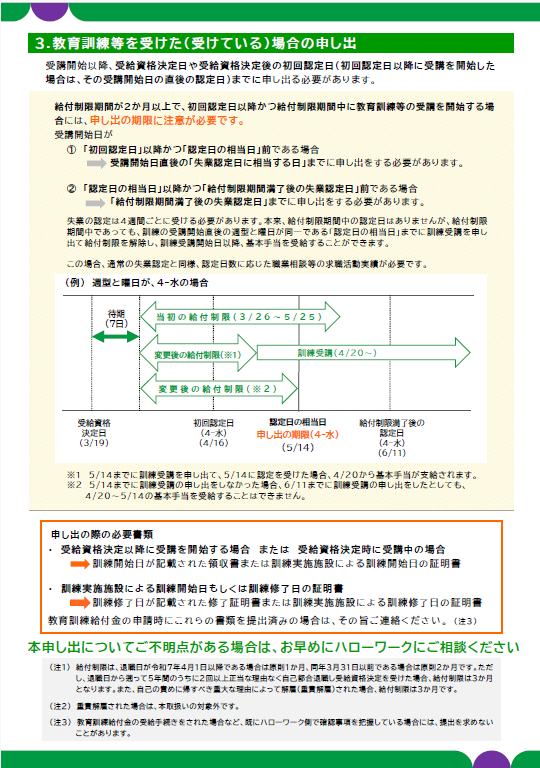

「教育訓練給付金対比表」及び「専門実践教育訓練支給申請手続きの流れ」について、Excelを利用して解説させていただきました。後者の中では、極めて複雑な内容となる「専門実践教育訓練給付金」の支給申請手続につき時系列で示し、加えて、<専門実践教育訓練に係る給付額計算表>をご用意しました。是非、ご活用下さい。また、当該支給申請手続きのうち、訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合の支給申請手続き等について説明する「専門実践教育訓練給付金に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~」とするリーフレット(教育訓練給付金支給申請書様式第33号の2の5~7(雇用保険法施行規則第101条の2の7第4号~第6号関係)も合わせて添付しています)(ハローワークインターネットサービスホームページより引用)が公表されましたので、合わせてご活用下さい。さらに、当ホームページのサイドバーでもご案内しましたが、「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(リーフレット添付)とする間近に施行が迫る事案も合わせてご参照下さい。なお、当該給付額はあくまでも見込みであることをご承知おき下さい。

・就業促進手当について(令和7年3月24日新規公開)

「就業促進手当対比表」及び「再就職手当及び就業促進定着手当の算出表」についてExcelを利用して解説させていただきました。当該算出表では、各手当に関して時系列で示し、それらの算出額が分かるようにしました。是非、ご活用下さい。なお、これら算出額はあくまでも見込みであることをご承知おき下さい。

● 社会保険関係

● 年金関係

老齢基礎年金の満額支給額、振替加算といった加算額、在職老齢年金の支給停止調整額など様々な公的年金額等は年度毎に変動があるのが常です。それらの年度毎の違いがすぐ分かるように一覧にした表を作成していますので、ご参考にしていただき、下記の投稿に記載された公的年金額等につき、必要に応じて該当の表※にあるものに置き換えてお読みいただければ結構かと思います。ただし、令和4年度以降のものになります。ご了承下さい。

・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について(令和6

年10月8日更新)

・年金額の改定の経緯及び令和7年度の年金額の改定について(令和7年1月25日更新)

・年金請求の手続きについて(令和4年11月2日更新)

・離婚時の年金分割について(令和6年11月6日更新)

※「令和4年度から令和7年度の公的年金額等について」及び「在職老齢年金制度の支給停止調整額の推移について」(令和7年1月24日更新)

● 労務一般

・高年齢者に係る施策について(令和7年3月30日更新)

● その他労働・社会保険関係

・令和6年12月2日以後新たに健康保険証が発行されなくなることに伴う措置及び雇用保険手続きに係る電子申請などについて(令和6年12月2日更新)

・「資格確認書」について(令和6年11月23日更新)

介護施設などに入所するまでは「マイナ保険証」を健康保険証として保有し使用していた場合でも、介護施設などへの入所後においては、マイナ保険証を引き続き使用することに支障が生じる場合があります。そのような場合には、「資格確認書」の交付申請をし、それを発行してもらうことで、マイナンバーカードを介護施設などに預けて保管してもらう必要がなくなります。その際の手続については、お住まいの市区町村の担当窓口では、例えば、後期高齢者医療保険(兵庫県後期高齢者医療広域連合の場合)においては、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」及び「被保険者の本人確認書類」があれば、交付してもらえるとのことです。なお、家族などが代理で申請する場合には、上記書類に加えて、「委任状」及び「代理人の本人確認書類」が必要とのことです。ただ、被保険者本人に「委任状」を作成してもらうことが困難な場合には、「委任状」の替わりとして、被保険者本人の「後期高齢者医療被保険者証(原本)」を提示すればいいとのことです。「被保険者の本人確認書類」も不要とのことです。

「任意記載事項併記」とは、例えば、被保険者証以外に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合には、それは「資格確認書」に統合することになっているとのことで、そのために「任意記載事項の記載の希望」欄に✔を入れることで併記してもらえるということだそうです。ご参考までに。

※ 申請書等(PDF)はこちらからどうぞ

バナースペース

社会保険労務士

石川 利人(トシヒト)

〒651-1223

兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

TEL 078-224-4782

FAX 078-224-4782

※SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。

<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>

<主なリンク先>

<2025(令和7)年4月1日付で施行された法改正等リスト>

本件につき、一覧表にしてみました。ご覧下さい。こちらからどうぞ。

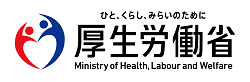

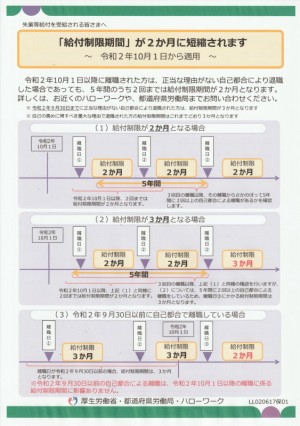

<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>

政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」については、その行方は非常に注目されるところです。

さて、令和2年10月1日より、給付制限期間が待機期間(7日間)満了後、原則2か月間(ただし、直近の離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けていた場合は給付制限期間は3か月間となります)へ短縮されたばかりですが、さに、令和7年4月1日(同日以後に受講を開始したものに限ります)からは、離職期間中や離職日前1年以内に、自己都合退職者が教育訓練(専門実践・特定一般・一般)給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練などを行った場合には、原則の給付制限が解除されることになります。また、「通達」の改正により、原則の給付制限期間を上記の2か月から1か月へ短縮する措置が講じられることになっています。詳細は下方にある「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」とするリーフレットをご参照下さい。

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和7年度雇用保険料率等について>

厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和7年度の失業等給付に係る保険料率は令和6年度からは0.1%引き下げられ、7/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和7年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>

・令和7年度都道府県単位保険料率が協会けんぽホームページにおいて発表されました。ご確認下さい。参考までに、兵庫県では、前年度101.8/1,000(10.18%)から101.6/1,000(10.16%)へ引き下げられました。

・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.1/1,000(1.61%)から15.9/1,000(1.59%)へ引き下げられます。

※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。

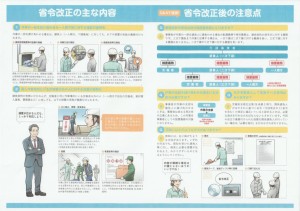

<労働安全衛生法の改正要綱について>

下記にその主なものを列挙します。

・同法の保護対象を労働者だけでなく、フリーランスを含む個人事業者にまでその範囲を拡大することとなります。改正要綱(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱)(厚生労働省ホームページより引用)では、個人事業者を次のように定義しています。(施行予定は令和8年4月1日)

「事業を行う者で労働者を使用しないもの」

・現行の「ストレスチェック制度」では、50人以上の労働者を使用する事業場がその適用対象とされていますが、改正労働安全衛生法の公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日以降は、50人未満、つまり全事業場が適用対象となる予定です。

・事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るために、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等に必要な措置を講ずるよう努めなければならないようになります。(施行予定は令和8年4月1日)

<令和7年度の年金額等改定について>

前年の対前年比物価変動率(+2.7%)が名目手取り賃金変動率(+2.3%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+2.3%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは1.9%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。

※ 改定率の改定の経緯について(Excel)を作成しています。

※令和7年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。

※また、「年金給付の経過措置一覧(令和7年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。

ご参考になさって下さい。

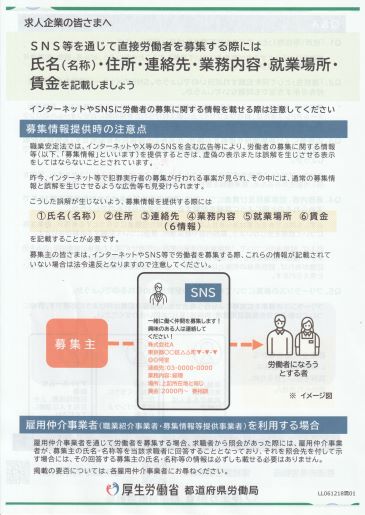

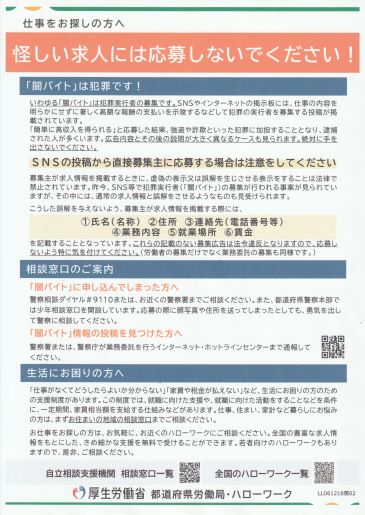

<「闇バイト」に係る件で注意喚起>

令和6年12月18日、厚生労働省ホームページにて、求人企業に対しては、募集情報提供時の注意点として、求職者の皆さまに対しては、SNSの投稿から直接募集主に応募する際の注意点として、それぞれ注意喚起が提起されました。くれぐれもご留意下さい。

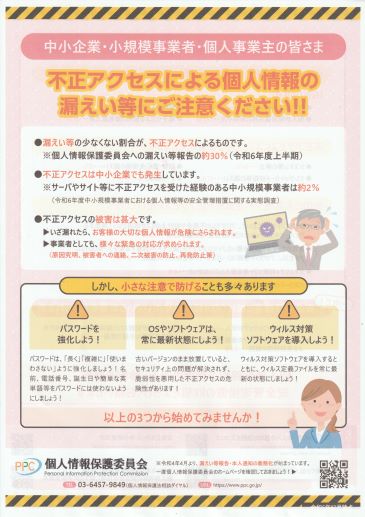

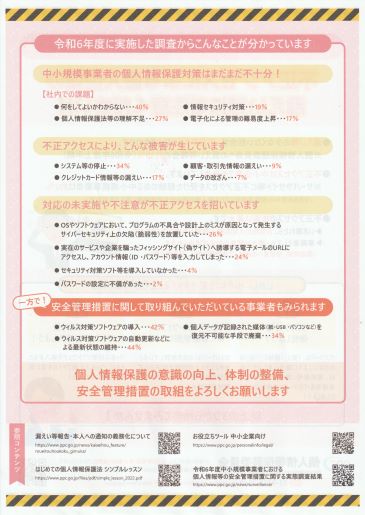

<不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意下さい!!>

個人情報保護委員会より、全国社会保険労務士会連合会を通じ情報提供がございました。中小企業などの皆さま、くれぐれもご留意下さい。

<「資格確認書」を交付申請する場合について>

「人事労務トピックス」にて情報提供しています。ご参考になさって下さい。

<年収の壁について>

「年収の壁」がいま注目されています。少数与党の命運を左右するとも言われている、つまりキャスティングボートを握る某政党が主張する「103万円の壁」の見直しについては、その行方が気になるところです。当ホームページにある「人事労務トピックス_年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」では、参考資料として「年収の壁について」を掲載しています。是非ご覧下さい。

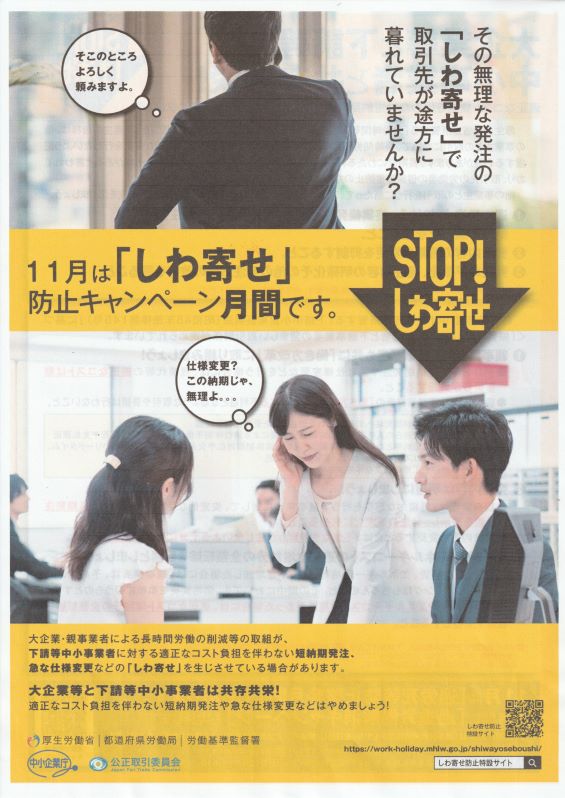

<11月は「しわよせ」防止キャンペーン月間です>

大企業等による長時間労働の削減等の取組、それ自体は時勢に叶ったものとして何ら批判を受けるものではありませんが、そのことで取引先である下請等中小事業者に対して、大企業等が適正なコスト負担を伴わない形での「短納期発注」や「急な仕様変更」などを求めることは、下請等中小事業者に様々な悪影響や不利益を被らせることになります。

そこで、厚労省が所管する「労働時間等設定改善法」や経産省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法」といった法令に基づき、両者が共存共栄できるよう様々な施策が講じられています。下請中小企業振興法では、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者の依るべき一般的な基準として「振興基準(下記図表の通り」を定めています。なお、この「振興基準」も含め「下請中小企業振興法」については、中小企業庁ホームページをご参照下さい。

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 中小企業庁ホームページより引用

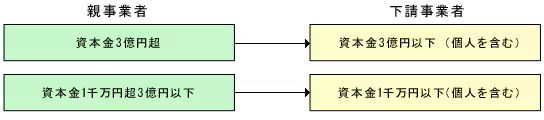

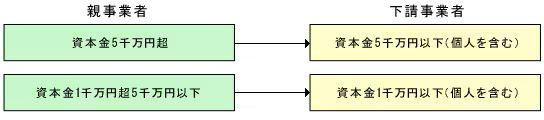

また、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図る「下請法」の対象となる取引では、大企業による中小企業いじめが横行している実態が新聞報道等で明らかになっています。そのような非難や批判をかわすためであろうか、新手の回避策まで出現しているとのことである。下記①の、親事業者の資本金1千万円超3億円以下/下請事業者の資本金1千万円以下の場合といった下請法の対象となる資本金規模に該当する事業者同士の場合で、親事業者が下請事業者に対して、その資本金を1千万円から1.2千万円に増資させて下請法逃れを実際に行ったといったことが報告されています。早急な対策が求められるところです。

① 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

② 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)

※ 公正取引委員会ホームページより引用

※ なお、「下請法の概要」が公正取引委員会ホームページに掲載されています。ご参照下さい。

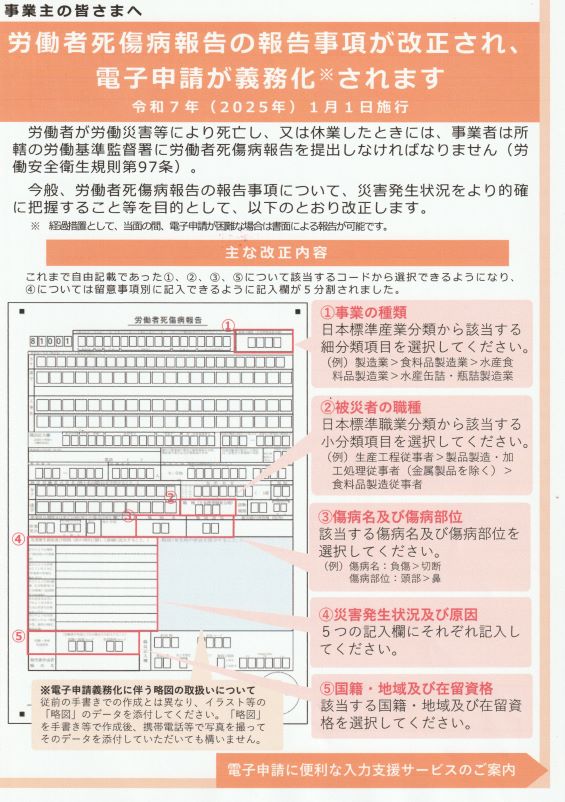

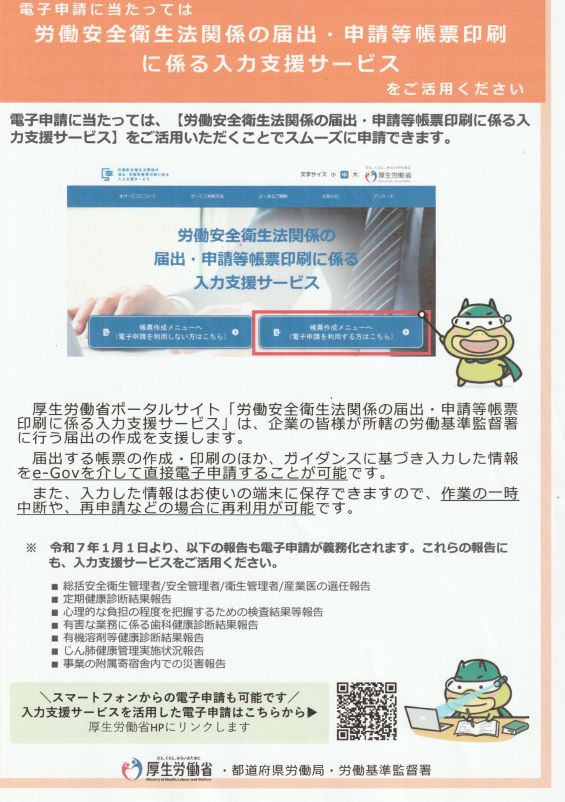

<労働安全衛生法「労働者死傷病報告」が令和7年1月1日から電子申請が義務化されます>

同報告は労働安全衛生規則第97条に規定されているもので、同条では第1条で死亡及び休業4日以上の場合(厚生労働省ホームページより引用)と、第2条で休業4日未満の場合(同)(当該報告は、毎年1月から3か月ごとの期間内で発生した労働災害を取りまとめて、各期間の最終月の翌月末までに行うものです)とにそれぞれ区分され、それぞれ様式も違っています。今回の電子申請義務化の対象になるのは前者のようです。それ以外にも、「定期健康診断結果報告」など7種類の報告も合わせて義務化される予定です。

なお、電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省ホームページより引用)をご活用いただくことで届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができるなど利便性が向上しています。是非ご活用下さい。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和6年度雇用保険料率等について>

厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和6年度の失業等給付に係る保険料率は令和5年度と同率で、原則(本則)の8/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和6年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>

・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.7/1,000(10.17%)から101.8/1,000(10.18%)へ引き上げられます。

・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度18.2/1,000(1.82%)から16/1,000(1.6%)へ引き下げられます。

※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。

※ 同協会兵庫支部の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。なお、子ども・子育て拠出金率については、平成30年度にその上限が0.25%から0.45%に引き上げられ、平成30年度0.29%、令和元年度0.34%、令和2年度から令和6年度まで0.36%で据え置かれています。

<令和6年度年金額等改定について>

前年の対前年比物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+3.1%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは2.7%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。

※令和6年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。

※また、「年金給付の経過措置一覧(令和6年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。

ご参考になさって下さい。

<注意喚起>

ハローワークインターネットサービスホームページにおいて解説されている「育児休業給付について」の中の概要 育児休業給付とは…で示された図表(例3)の誤りについて

※ 上記画像にPDF資料を添付しましたのでご参照下さい。

※ なお、令和5年8月1日付で「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和5年8月1日改訂版)」が同ホームページにおいて公開されました。ご確認下さい。

<危険有害な作業を行う事業者に課される措置義務について>

2023(令和5)年4月1日から、

① 事業者が作業の一部を一人親方や下請業者に請け負わせる場合の措置義務

② 同じ作業場所にいる事業者の労働者以外の一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員などに対して負う措置義務

これらが事業者に課せられる新たな措置義務の内容となります。

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 詳細については、こちらからどうぞ

※ なお、事業者が作業の全部を一人親方に請け負わせた場合は、事業者は発注者の立場になるため当該措置義務を負わず、またその一人親方も当然ながら当該措置義務を負わないとのことです。➡厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課に確認済

<雇用関係助成金ポータルが創設されます>

令和5年4月から順次、雇用関係助成金につき、創設されるポータルサイトでの電子申請が利用できるようになります。是非ご活用下さい。なお、ご利用に当たっては、「GビズID」の取得が必要になります。

また、ポータルサイトのURLは後日、厚生労働省ホームページにおいて公開される予定です。

<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>

依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>

・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。

・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。

※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。

※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。

<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>

70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。

※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。

※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。

<令和5年度年金額等改定について>

令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。

・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。

※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。

※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。

ご参考になさって下さい。

<障害者雇用率の引き上げについて>

一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。

※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。

* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。

<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>

既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。

※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。

<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>

未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。

※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。

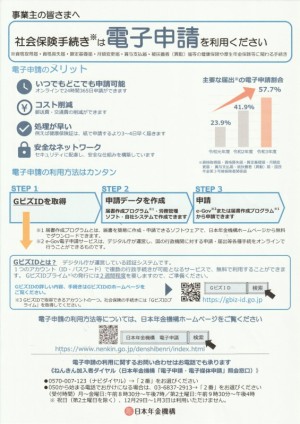

<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>

※ 日本年金機構ホームページより引用

<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>

※ 日本年金機構ホームページより引用

※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。

<兵庫社労士成年後見センターご案内>

※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用

<適格請求書発行事業者の登録を受けています>

いわゆる「インボイス制度」が令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。

※消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。